Active Directory-Zertifikatsdienste

Eric Maurer

Wearables sind am Anfang ihrer Entwicklung. Die Zukunft wird die tragbaren Computer nicht nur in die Haushalte Privater bringen, sondern auch im Geschäftsumfeld etablieren. Das bringt nicht nur Vorteile, sondern kann invasiv und scheinbar ungerecht sein.

Ein Blick ins Angebot von Online-Stores genügt um festzustellen, dass Wearables derzeit noch keine überlebenswichtige Funktion erfüllen, auch wenn sie nützliche biometrische Daten aufzeichnen können. Die Menschen bleiben schon seit Generationen ohne Fitbit gesund und auch ohne Google Glass hat kaum jemand eine E-Mail verpasst. Die SMS-Nachrichten am Handgelenk lesen zu können ist zwar nett, aber halt eben nur eine Spielerei. Das Wetter kann mit geübtem Blick aus dem Fenster bewertet werden, was die sekundengenauen Meteodaten auf Samsungs Galaxy Gear irgendwie überflüssig machen. Kurz: Wearables sind Spielereien, Gadgets genannt.

Dennoch: Die Augen der Technologiebranche, wie auch der von Security-Consultants sind auf die tragbaren Computersysteme gerichtet. Denn kaum jemand zweifelt daran, dass Wearables nicht nur eine Zukunft am Rande der mobilen Technologie haben. Die Frage ist nun die, wie diese aussieht und wo diese liegt. Werden Endbenutzer – also der typische Handybenutzer – mit dem Kauf einer Smartwatch grosse Vorteile haben? Werden Datenbrillen nur von der Industrie verwendet? Wie sieht es in der Medizin aus? Werden aus Fitnesstrackern legitime Diagnosegeräte?

Fest steht, dass Hersteller aller Wearables daran arbeiten, dass ihre Produkte vom Ruf des eigentlich nutzlosen Gadgets wegkommen. Echter Mehrwert soll den Usern geboten werden und nicht nur ein hübsches Display am Körper. Dabei soll auch ein gesundes Preis-Leistungsverhältnis bestehen bleiben, weil sonst kein ambitionierter Hobbysportler einen Fitnesstracker kauft. Ein Pulsmesser von Polar kostet zwar nur 64 Schweizer Franken, hat aber nur einen Bruchteil der Features, die ein Withings Pulse bietet. Der Withings Pulse kostet zwar mit rund 140 Franken etwa doppelt so viel, zeichnet dafür aber auch unter anderem Schlafphasen auf und kann mit dem Smartphone gekoppelt werden.

Der Vorteil der Gadgets liegt im Moment wohl aber genau darin, dass sie noch keine spezifische Funktion erfüllen. Somit sind sie für Entwickler wie auch für User etwas komplett Neues, ohne Regeln und mit wenigen Grenzen. Das fördert den Spieltrieb und die Kreativität auf allen Seiten. Entwickler versuchen immer wieder neue Sachen, die von den Early Adopters der Technologie auf Herz und Nieren getestet werden. Dabei kommen nicht nur Bugs zum Vorschein, sondern auch Bedürfnisse und weitere Ideen. So finden die Gadgets vielleicht natürlich ihre Nische in der heutigen Welt. Ein Anfang ist getan: Fitnesstracker sind gute Gimmicks, die einer breiten Masse das Konzept der Interaktion mit einer Anwendung vermitteln.

Von zentraler marktwirtschaftlicher Bedeutung wird früher oder später, wie bei jedem anderen Produkt auch, die Befriedigung eines Bedürfnisses sein. Für dieses Bedürfnis kann sich dann ein Markt etablieren, in dem ein konkreter Konkurrenzkampf beginnen kann.

Für Entwickler beginnt aber ein anderer Kampf. Die Suche nach Wearables führt fast unweigerlich zum Fitnesstracker. Es scheint so, als ob die Marketingdepartments dieser Welt den Begriff als Gerät, das biometrische Daten aufzeichnet verstanden haben will. Doch nur mit der Messung des Pulses und der Auswertung im Internet ist es nicht getan. Denn der menschliche Körper, obwohl unendlich interessant und finanziell lukrativ, sollte nicht das einzige Ziel der neuen Geräte sein. Vielleicht wird dereinst sogar das Handy ersetzt. Aber nur, wenn entsprechende Technologien gefördert werden, sowohl mit Wissen wie auch mit Geld.

Für die Endbenutzer steht ein Bedürfnis fest: Sie dürfen sich nicht vom Wearable gestört fühlen. Es darf die Bewegungsfreiheit nicht einschränken oder durch helles Blinken den Träger irritieren. Denn sobald das der Fall sein wird, wird das Wearable zu Hause gelassen, oder es ergeht ihm ähnlich wie der klobigen Armbanduhr auf dem Tisch eines Mannes, der den ganzen Tag auf einer Tastatur tippt: Es bleibt neben der Tastatur liegen und erfüllt keinen Zweck mehr.

Ferner, sollte sich das Modell der Smartwatch, der multifunktionalen Armbanduhr, durchsetzen, ist die Batterielaufzeit nicht ausser Acht zu lassen. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Samsungs Galaxy Gear wurde das Produkt mit viel Freude erwartet. Doch die Reviews fielen enttäuschend aus. Apple Mitbegründer Steve Wozniak nannte die Smartwatch wertlos und entledigte sich des neuen Produkts nach einem halben Tag. Er sei mit dem Bildschirm und der Funktionalität trotz seiner Liebe für Android nicht zufrieden. Nebst der umständlichen Bedienung und den limitierten Funktionen stiess auch die limitierte Batterielaufzeit auf Kritik.

Wirtschaftlich gesehen dürften Wearables einen grossen Einfluss nehmen. Denn für Unternehmen wie Krankenkassen, deren Kerngeschäft in irgendeiner Form mit der menschlichen Gesundheit zusammenhängt, werden mobile Diagnosegeräte von grosser Wichtigkeit werden.

Das Konzept, das die Early Adopters der Selbstüberwachung und –quantifizierung, bereits für sich entdeckt haben, könnte auch als lukratives Geschäftsmodell für Krankenkassen dienen. Ein Beispiel: Wer pro Tag 10000 Schritte geht, der bekommt 10 Franken Rabatt auf seine Krankenkassenprämie. Weitere Faktoren: Eine gewisse Zeit Sport pro Tag, gesunde Ernährung – sie kann über Blutwerte wie Insulinwerte bis zu einem gewissen Grade festgestellt werden -, Schlafphasenanalyse oder Vermeiden der Aufregung.

Um den Effekt zu verstärken und die Versicherten zusätzlich zu animieren, können Versicherer auf Gamification, die Schaffung eines Spiels, setzen. Nach zehn Minuten Sport erhält der Versicherte einen virtuellen Orden oder Bonuspunkte, vergleichbar mit den Achievements, die Videospieler aus dem PlayStation Network oder von Xbox Live her kennen.

Der Umkehrschluss wirkt ungerecht: Wer sich nicht täglich 24 Stunden lang vermessen lassen will, dessen Punktezahl sinkt und der zahlt mehr Krankenkassenprämie. Versicherer werden aber bestimmt geltend machen, dass das Vermessen den Versicherungsbetrug minimieren wird. Denn wenn sich jemand täglich 10 Minuten lang körperlich betätigen kann, dann ist er unter Umständen nicht berechtigt, die Invalidenversicherung zu beziehen. Doch auch für den mittelständigen Arbeiter dürfte diese Form der Überwachung Folgen haben. Wenn das Portemonnaie entscheidet, wer wie gesund sein darf, dann werden bald nur noch Reiche sündigen können und an einem Samstag vier oder fünf Gläser Bier und zwei Stück Kuchen essen dürfen, nachdem sie sich bereits ein fettiges Schnitzel Pommes Frittes genehmigt haben. Die Mittelklasse, die sich ohnehin jährlich über die steigenden Prämien beschwert, wird sich sowas nicht mehr erlauben dürfen. Es sei denn, sie rechnen das versicherungstechnisch durch. Dies trifft selbstverständlich auch auf das Rauchen zu. Raucher werden aufgrund der gesundheitlichen Schäden, die ihnen durch Zigaretten, Pfeifen und Stumpen entstehen, mehr zahlen müssen.

Weiter werden Versicherungen Zugriff auf minutengenaue Gesundheitsdaten ihrer Kunden haben. Der Kunden gibt seine Privat- und Intimsphäre auf, nur damit er ein paar Franken spart.

Die Schweizer Alltagswissenschaftssendung Einstein hat in einem Beitrag das quantifizierbare Selbst unter die Lupe genommen und zeigt auf, wie die Versicherungen vorgehen könnten.

Auch wenn Versicherungen nicht mit Wearables ihre Franchisen und Prämien festsetzen werden, so wird die Medizinbranche ganz bestimmt die Entwicklung der tragbaren Computer genau verfolgen. Denn die stete Übertragung von Gesundheitsdaten könnte Patienten wie auch Ärzten das Leben erleichtern.

Ärzte könnten live über den Blutdruck der Patienten informiert werden. Psychologen wissen ganz genau, wann ihr Patient gestresst ist und können dank Datenkorrelation mit der Agenda wohl besser herausfinden, wo genau die Ursache des Stresses liegt. Ebenso können Fitnesstrainer bessere Trainingsprogramme zusammenstellen und Google Glass könnte einem Mechaniker während der Reparatur eine Live-Diagnose des zu reparierenden Systems geben. Wenn das mit Augmented Reality verbunden wird, dann können fehlerhafte Teile nach Einspeisung des Bauplans ins Gerät automatisch markiert werden.

Damit stellt sich für die IT-Security im Unternehmen die Frage, wie die Geräte gehandhabt werden sollen. Welche Berechtigungen sollen die Angestellten bekommen, wenn sie mit der Datenbrille eine Maschine analysieren, deren Baupläne ein Geschäftsgeheimnis sind? Wie sicher sind Geschäftsmails auf der Smartwatch? Was könnte ein Angreifer mit den biometrischen Daten des CEOs anstellen? Wie ist diesen neuen Bedrohungen und Herausforderungen zu begegnen, wenn davon auszugehen ist, dass Wearables Zukunft und Potential haben?

Denn das ist der Punkt, an dem die Sicherheitsbedenken auf die Philosophie des Share Everything prallen. Nicht immer ist es sinnvoll und wirtschaftlich, alles mit allen zu teilen. Es muss ein System für Device Management Policies implementiert werden, ähnlich den Device Management Policies für Android. Ansonsten werden Wearables wohl kaum Anklang in der Geschäftswelt finden, einfach nur deshalb, weil die breite Implementation zu gefährlich für sensitive Daten im Unternehmen sein kann. Die Sicherheit nach einem Datenleck zu verbessern ist zwar sinnvoll, aber noch sinnvoller ist es, Datenlecks – seien sie nun ein Unfall oder Absicht – bereits im Vorfeld zu verhindern.

Seit Juni 2014 ist Android Wear auf dem Markt. Damit beschreiten Wearables in Form von Smartwatches neuen Boden: Erstmals ist einer der Global Player – in diesem Falle Google – auf den Wearable-Zug aufgesprungen. Die beiden Konkurrenten, Apple und Microsoft, lassen mit einem Konkurrenzprodukt auf sich warten.

Samsung, Motorola und LG heissen die drei Hersteller, die als erste Geräte mit dem neuen User Interface (UI) von Android Wear auf den Markt bringen. Die Smartwatches von Samsung und LG unterscheiden sich dabei kaum. Viereckiger Bildschirm und Wear UI, das laut Google nur wenig oder gar nicht anpassbar sein wird. Motorola hingegen bringt mit dem Moto 360 ein rundes Gerät auf den Markt, was sicher in Punkto Tragekomfort einigen Vorteil mit sich bringen wird: Das untere Ende des Ellenknochens wird elegant umgangen.

Ein weiterer Punkt, der für das Durchsetzen auf dem Markt entscheidend sein kann ist der Umfang des Servicepakets. Anbieter, die eine Komplettlösung anbieten und dennoch eine gewisse Interoperabilität erlauben dürften einen Vorteil haben.

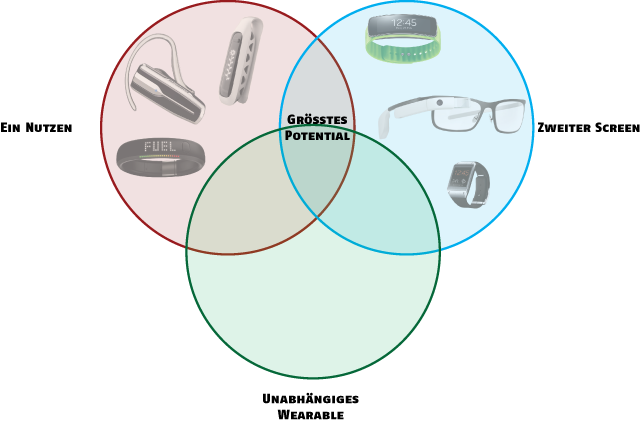

Was aber unabdingbar scheint, ist die Loslösung der Wearables vom Mobiltelefon. Zum aktuellen Zeitpunkt sind Wearables keine unabhängigen Geräte. Sie brauchen ein Mobiltelefon in ihrer Nähe, um funktionieren zu können. Sollte diese Evolution der Geräte nicht stattfinden, bleiben sie im Gadget-Bereich hängen und werden nie als ernsthafte Konkurrenz zum Smartphone gesehen werden. Dennoch sollte, da dies schon aus den heutigen Modellen bekannt ist, diese Verbindung als Option bestehen bleiben.

In der Folge muss das Venn-Diagramm nach Brian Moore erweitert werden, nicht nur als Kampfansage an Swisscom, Orange und co. sondern auch als Idee für Entwickler. Was könnte den grünen Kreis füllen? Welches Gerät wird das erste sein, das am Körper getragen wird und vollständig unabhängig vom Mobiltelefon funktioniert, ohne dabei die Interaktion mit den Geräten ausser Acht zu lassen und ohne weniger Features als ein Telefon zu haben?

Auch in Punkto Risikoklassifizierung müssen Wearables wohl noch oft neu klassifiziert werden. Denn einst galten auch Smartphones als Spielerei ohne echten Zweck. Kein Jahrzehnt nach ihrer Einführung aber sind sie aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Der einstige Marktführer, Blackberry, fristet heute nur noch ein Nischendasein. Smartphones haben sich erfolgreich auch als Produkt für Geschäftliches und nicht nur für Privates etabliert. Damit mussten die Geräte und deren Risiken neu eingestuft werden, weil auf einmal Geschäftsmails mit vertraulichen Daten auf ihnen gespeichert wurden.

Wearables werden wohl eine ähnliche Entwicklung durchmachen. Sind sie heute noch Spielerei, so ist das Potenzial im Geschäftsbereich offensichtlich. Sobald Wearables eigenständige Geräte werden und in den Unternehmen Einzug halten, muss die Risikoklasse nach oben angepasst werden.

Wearables sind noch ein kaum erschlossenes Gebiet. Sie bieten nicht nur ungeahnte neue Möglichkeiten, sondern auch neue Gefahren, sowohl für die Technologie wie auch für die Nutzer.

Was aber sicher ist: Wearables haben Zukunft. Sie werden so schnell nicht vom Markt verschwinden und für Endbenutzer entstehen neue Risiken wie auch neue Chancen im Alltag.

Unsere Spezialisten kontaktieren Sie gern!

Eric Maurer

Marius Elmiger

Unsere Spezialisten kontaktieren Sie gern!